- TOP

- EC�T�C�g�Ƃ�

- �R�X��EC�ŐV�����Ɛ������� �s��K�́E�ۑ�E�����̃|�C���g��O����

�R�X��EC�ŐV�����Ɛ�������

�s��K�́E�ۑ�E�����̃|�C���g��O����

�s��K�́E�ۑ�E�����̃|�C���g��O����

���ϕi��R�X�������郁�[�J�[��A�̔�����h���b�O�X�g�A�ł��ߔNEC�����i��ł���A�����̉��ϕi�E�R�X����EC�T�C�g��ōw�����邱�Ƃ��\�ɂȂ�܂����B�܂��A2020�N�̐V�^�R���i�E�C���X�����g��ɂ�鐶���l���̕ω��Ȃǂ�����AEC�Ƃ����̘H�͒��ڂ��W�܂��Ă��܂��B

����́A�s��K�͂Ȃǂ̌����ŐV�̎���Ȃǂ���A���ϕi�E�R�X��EC�T�C�g�̍\�z�E���j���[�A���𐬌������邽�߂̃|�C���g��������Ă����܂��B

�T�N�b�Ɨ����I�{�L���̗v�_�܂Ƃ�

�R�X��EC�̋ƊE�̓����͉��ł����H

�R�X��EC�Ƃ́A���ϕi��X�L���P�A�A�w�A�P�A�Ȃǂ̔��e���i���C���^�[�l�b�g��Ŕ̔�����d�g�݂ł��B�ߔN�̓��[�J�[�����I�����C���V���b�v�����łȂ��A�h���b�O�X�g�A��EC���[���ȂǑ����̎��Ǝ҂��I�����C���̔����������Ă��܂��B

���ϕi�E�R�X��EC�̎s��K�͂͂ǂ̂��炢�ł����H

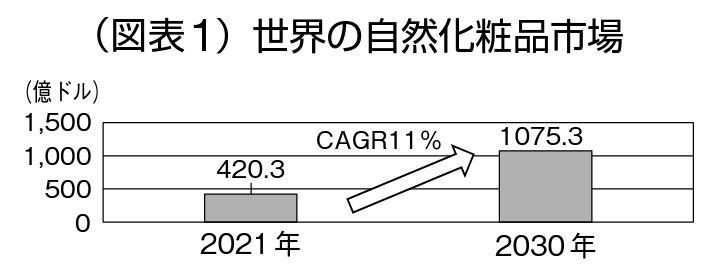

�����ȁw�L�u�t�@�C�i���X�v�x�ɂ��ƁA���E�̉��ϕi�Y�Ƃ̎s��K�͂́A2030�N�܂łɔN�ԕ���11���̐L�ї��Ő�������Ɨ\������Ă��܂��B

EC���������J�e�S�����Ⴂ���R�́H

���ϕi�́u���ۂɎ����Ă݂Ȃ��ƕ�����Ȃ��v�o�����ł���A���{�̓h���b�O�X�g�A�Ȃǂ̎��X�܂��[�����Ă��邽�߁A�Ζʂł̔̔����������c���Ă��܂��B�܂��A�����ȏ��i����������ŁA�J�E���Z�����O�������i�я��i������AEC�����ł͑Ή�������P�[�X�����Ȃ�����܂���B���������w�i����A���ϕi�����EC���������̃J�e�S���[�Ɣ�ׂĒႢ�X��������܂��B

�ߔN�A���ϕi���[�J�[��h���b�O�X�g�A�ȂǁA���܂��܂Ȏ��Ǝ҂�EC�i�C���^�[�l�b�g�ʔ́j�Ɏ��g�ݎn�߁A�R�X�����I�����C���ōw������I�������傫���L�����Ă��܂��B2020�N�ȍ~�̃R���i�Ђɂ�郉�C�t�X�^�C���̕ω����ǂ����ƂȂ�A�R�X��EC�s��ւ̊S�͂܂��܂����܂��Ă��܂��B

�������A���ƊE�Ɣ�ׂ�ƁA�R�X�������EC�����͈ˑR�Ƃ��ĒႢ�����ɂƂǂ܂��Ă��܂��B �{�L���ł́A���ϕi�E�R�X���̎s��K�͂�ƊE��������ۑ�A�����EC�T�C�g�̍\�z�E���j���[�A���𐬌������邽�߂̃|�C���g��A���ڂ��ׂ���������ɂ��ďڂ���������܂��B

�R�X��EC�Ƃ́H�ƊE�̓���

�R�X��EC�Ƃ́A���ϕi��X�L���P�A�A�w�A�P�A�Ȃǂ̔��e���i���C���^�[�l�b�g��Ŕ̔�����d�g�݂ł��B�ߔN�̓��[�J�[�����I�����C���V���b�v�����łȂ��A�h���b�O�X�g�A��EC���[���ȂǑ����̎��Ǝ҂��I�����C���̔����������Ă��܂��B

�R�X��EC�ƊE�̍ő�̓����́A�u24���Ԃ��ł��A�ǂ�����ł��w���ł��闘���v�ł��B�X�܂ɑ����^�Ԃ��ƂȂ��A����ɂ��Ȃ��炳�܂��܂ȃu�����h�⏤�i���r���A�C�y�ɒ����ł��܂��B�܂��A���X�܂ɔ�ׂĉ^�c�R�X�g���}���₷���̂�EC�Ȃ�ł͂̋��݂ł��B����ɁA���r���[����R�~���Q�l�ɏ��i��I�ׂ�A�Z�[����|�C���g�Ȃ�EC����̓��T���L�x�A�C�O�����⑽����Ή��ɂ��O���[�o���W�J�����₷���Ƃ������_���A�R�X��EC�Ȃ�ł͂̃����b�g�Ƃ����܂��B

���̂悤�ɁA�R�X��EC�́u��y���v�u�������v�u���̏[���v�ȂǁA����̏���҃j�[�Y�Ƀ}�b�`���������������A���������Ȃ鐬���ւ̊S�����܂��Ă��܂��B

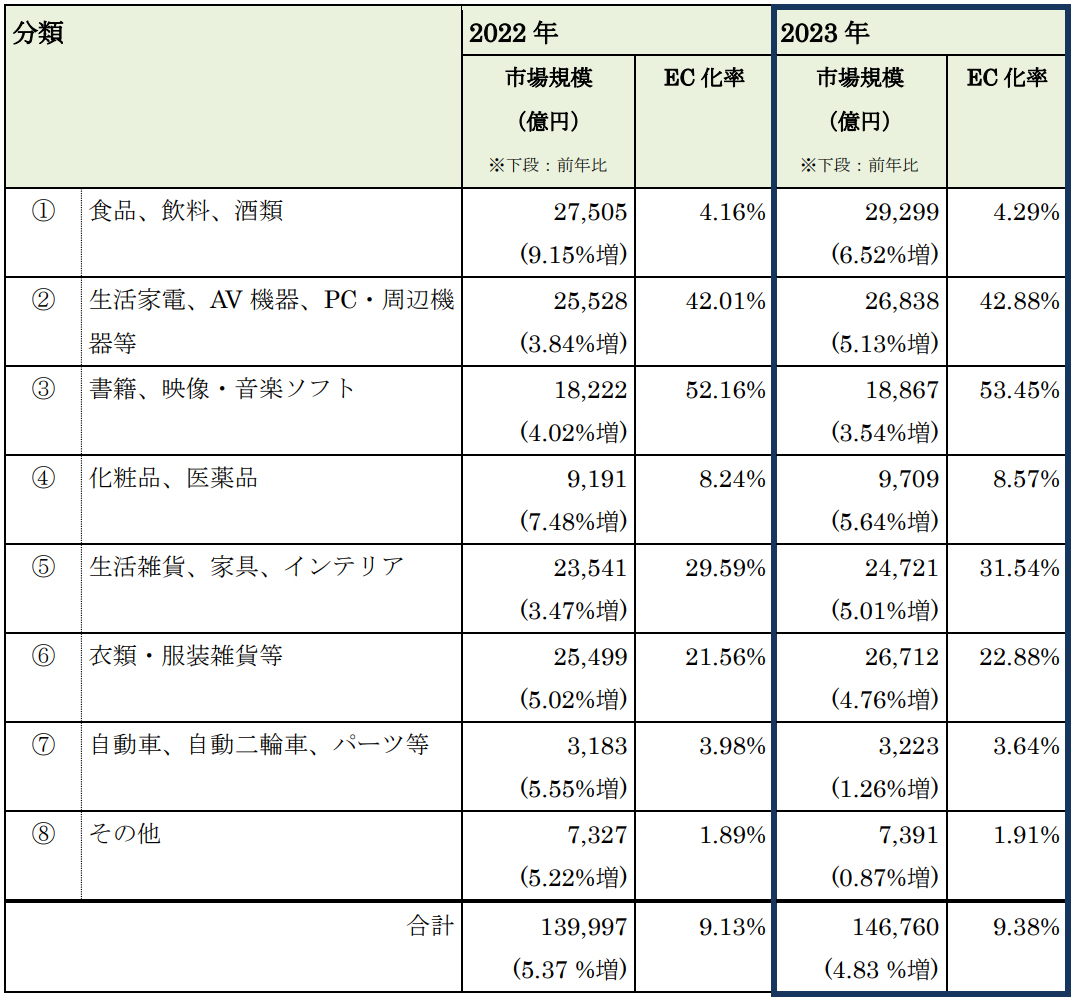

���ϕi�E�R�X��EC�̎s��K�͂�EC����

�������w�L�u�t�@�C�i���X�v�x�ɂ��ƁA���E�̉��ϕi�Y�Ƃ̎s��K�͂́A2030�N�܂łɔN�ԕ���11���̐L�ї��Ő�������Ɨ\������Ă��܂��B

�R�X��EC�s��͔N�X�g�債�Ă��܂����A���̑S�̂Ɣ�ׂ�ƁAEC�����͂܂�����قǍ����Ƃ͌����܂���B

�o�T�F�����ȁw�L�u�t�@�C�i���X�v�x

2024�N�́u���ϕi�E���i�v����ɂ�����BtoC-EC�s��K�͂�10,150���~�ƂȂ�A�O�N����4.54%�������܂����BEC�����i���ƊE�S�̂̔���ɐ�߂�EC�̊����j��8.82%�ƁA���̕��̕���Ɣ�r����Ƃ��Ⴂ�����ɂƂǂ܂��Ă��܂��B

�o�T�F�o�ώY�Ə� �������� ���o�ωہi2025�j

�ߘa6�N�x �d�q������Ɋւ���s�꒲�� ��

EC���������J�e�S�����Ⴂ���R

���ϕi�ƊE�́A�������A�ʔ̌n�A�O���n��Ƃ����݂��A�̔��`���l�����S�ݓX�AGMS�A�h���b�O�X�g�A�A�R���r�j�A�K��̔��A�J�^���O�ʔ́A�e���r�ʔ̂ȂǑ���ɓn��܂��B

���ϕi�́u���ۂɎ����Ă݂Ȃ��ƕ�����Ȃ��v�o�����ł���A���{�̓h���b�O�X�g�A�Ȃǂ̎��X�܂��[�����Ă��邽�߁A�Ζʂł̔̔����������c���Ă��܂��B�܂��A�����ȏ��i����������ŁA�J�E���Z�����O�������i�я��i������AEC�����ł͑Ή�������P�[�X�����Ȃ�����܂���B���������w�i����A���ϕi�����EC���������̃J�e�S���[�Ɣ�ׂĒႢ�X��������܂��B

�R���i�Јȍ~�̕ω��ƍ���̓W�]

2020�N�ɂ͐V�^�R���i�E�C���X�����NJg��ɂ��O�o���l��C���o�E���h���v�̏����Ŏs�ꂪ�k�����܂������A2021�N�ȍ~�͏��X�ɉ��A2024�N�ɂ̓R���i�O��2019�N������s��K�͂ƂȂ�܂����B���ɃI�����C����c�̕��y�Ŏ��g�̊������@����������ƂŁA�j���̔��e�ӎ������܂�A�j�����ϕi�s��̊g�������ƂȂ��Ă��܂��B

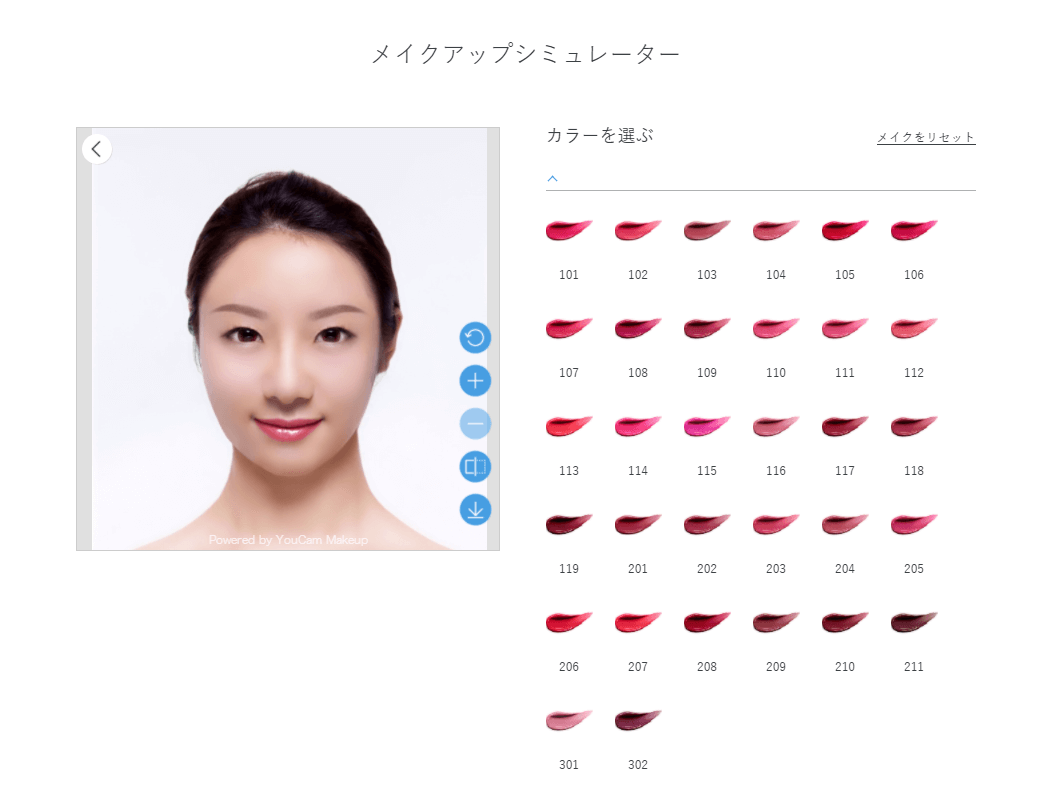

�܂��A���ϕi���[�J�[��EC�����̂��߁A������c�[����C�N�V�~�����[�V�����AWeb�L���A���C�u�R�}�[�X�Ȃǂ̐V�����{����B��胁�[�J�[�𒆐S�ɁALINE��`���b�g���g�����I�����C���J�E���Z�����O�����y���Ă��܂��B����ɁAAR�i�g�������j���g���ăT�C�g��Ńo�[�`�����ɃR�X����������T�[�r�X���o�ꂵ�AEC�Ȃ�ł̗͂��������܂��Ă��܂��B

2024�N�́A�R���i�Ђ����������ɐi�I���j�`���l�����ɂ���āA���X�܂�EC�̖������S���i��ł��܂��B������A���҂̓��������������A���������i�ނƌ����Ă��܂��B

���ϕi�E�R�X��EC���L�єY��ł��闝�R

�R�X��EC�͊g��𑱂��Ă��܂����A���ƊE�Ɣ�ׂăI�����C�������i�݂ɂ����Ǝ��̉ۑ������Ă��܂��B�s��\�������ҍs���A�������@�K���ȂǁA�R�X���Ȃ�ł͂̕ǂ����݂��܂��B

�@���X�܃l�b�g���[�N�̋���

���{�ł̓h���b�O�X�g�A��S�ݓX�ȂǁA�S���I�Ɏ��X�܂̗��ʖԂ����B���Ă��܂��B�����̏���҂����i�̔������̉����ŃR�X�����w���ł��邽�߁A�I�����C���ł����Ē������铮�@�����܂�ɂ����ł��B���ɒቿ�i�т̏��i�́A������z���҂��̎�Ԃ��l����ƁA���X�܂ł̍w�����ˑR�Ƃ��Ď嗬�ƂȂ��Ă��܂��B

�A�̌����l�̓`�B�̓��

���ϕi�͎g�p����F���A����Ȃǎ��ۂɎ�Ɏ��Ȃ��ƕ�����ɂ����v�f�������u�o�����v�ł��B�������������Ƃ��ł��Ȃ��I�����C���ł́A���i�̖��͂�Ⴂ���`���ɂ����A�w���̌��ߎ�Ɍ����Ă��܂��ꍇ������܂��B�ʐ^��e�L�X�g�����ʼn��l��`���邱�Ƃ̌��E���AEC���y�̕ǂƂȂ��Ă��܂��B

�B�p�[�\�i���C�Y���ꂽ��Ă̕K�v��

�X�L���P�A��C�N�A�b�v���i�́A�X�̔�����Y�݂ɍ��킹���I�����d�v�ł��B���X�܂ł̓r���[�e�B�[�A�h�o�C�U�[�ɂ��J�E���Z�����O���Ă����܂����A�I�����C���ł͂��������p�[�\�i���Ȑړ_���Č�����̂�����̂�����ł��B�P�ɏ��i����ׂ邾���ł́A����҂̑��l�ȃj�[�Y�ɏ\���Ή�������܂���B

�C�@�K���Ə�M�̐���

���ϕi����i�̃I�����C���̔��ɂ́A��@�@�Ȃǂ̋K�����������݂��܂��B�֑�L����\���ւ̌��������������邽�߁A����҂Ɉ��S�����������Ȃ���A���������͂�`����o�����X�����߂��܂��B�I�����C�����L�̃X�s�[�h������g�U�͂�����������Ȃ���ʂ����Ȃ�����܂���B

�R�X��EC�𐬌������邽�߂̐헪�ƍŐV����

���ϕi�E�R�X��EC�𐬌�������ɂ́A�f�W�^���Z�p��SNS�����p�����{�L���ł��B

�f�W�^���J�E���Z�����O�T�[�r�X�̓���

�R�X��EC�ł́A���[�U�[������ɂ��Ȃ��玩���ɍ��������ϕi��I�ׂ�u�f�W�^���J�E���Z�����O�T�[�r�X�v�����ڂ���Ă��܂��B�]���͓X���ł����̌��ł��Ȃ��������C�N��Ă�F���m�F���AAI��AR�Z�p�̊��p�ɂ���ăI�����C���Ŏ������Ă��܂��B���Ƃ���KOSÉ�̌����I�����C���X�g�A�uMaison KOSÉ�v�ł́A�X�}�[�g�t�H���ŎB�e������ʐ^���g���AAI���œK�ȃ��C�N�A�b�v���V�~�����[�V��������T�[�r�X��W�J�B����ɂ��A���[�U�[�͎����̊�Ŏ�y�ɃR�X���̎d�オ����m�F�ł��AEC�ł̍w���n�[�h���������Ă��܂��B

����ɁA���̂悤�ȃf�W�^���J�E���Z�����O�Z�p��EC�����łȂ��A���X�܂̃J�E���Z�����O�ɂ����p����Ă���A�I�����C���E�I�t���C�����킸�ڋq�̌��̌���ɍv�����Ă��܂�

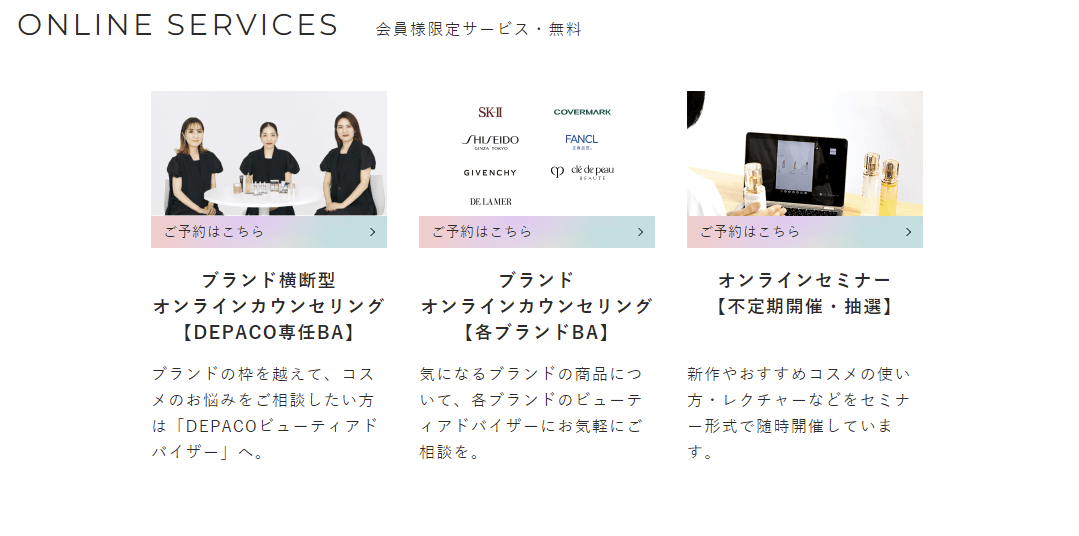

�I�����C���ڋq�E�r�f�I�J�E���Z�����O�̋���

���ϕiEC�̐����ɂ́A���A���X�܂ł́u���e�����ɂ��ڋq�̌��v���I�����C����ł��Č����邱�Ƃ��d�v�ł��B�ߔN�A�r�f�I�`���b�g��`���b�g�ڋq�����p�����I�����C���J�E���Z�����O���������Ă��܂��B��ۏ��≮�S�ݓX�́uDEPACO�v�ł́A��C�̃r���[�e�B�[�A�h�o�C�U�[���}���c�[�}���ŃJ�E���Z�����O���s���T�[�r�X���Œ��A���I�ȃA�h�o�C�X�⏤�i�̑I�ѕ����T�|�[�g���Ă��܂��B

SNS�E�R���e���c�}�[�P�e�B���O�̊��p

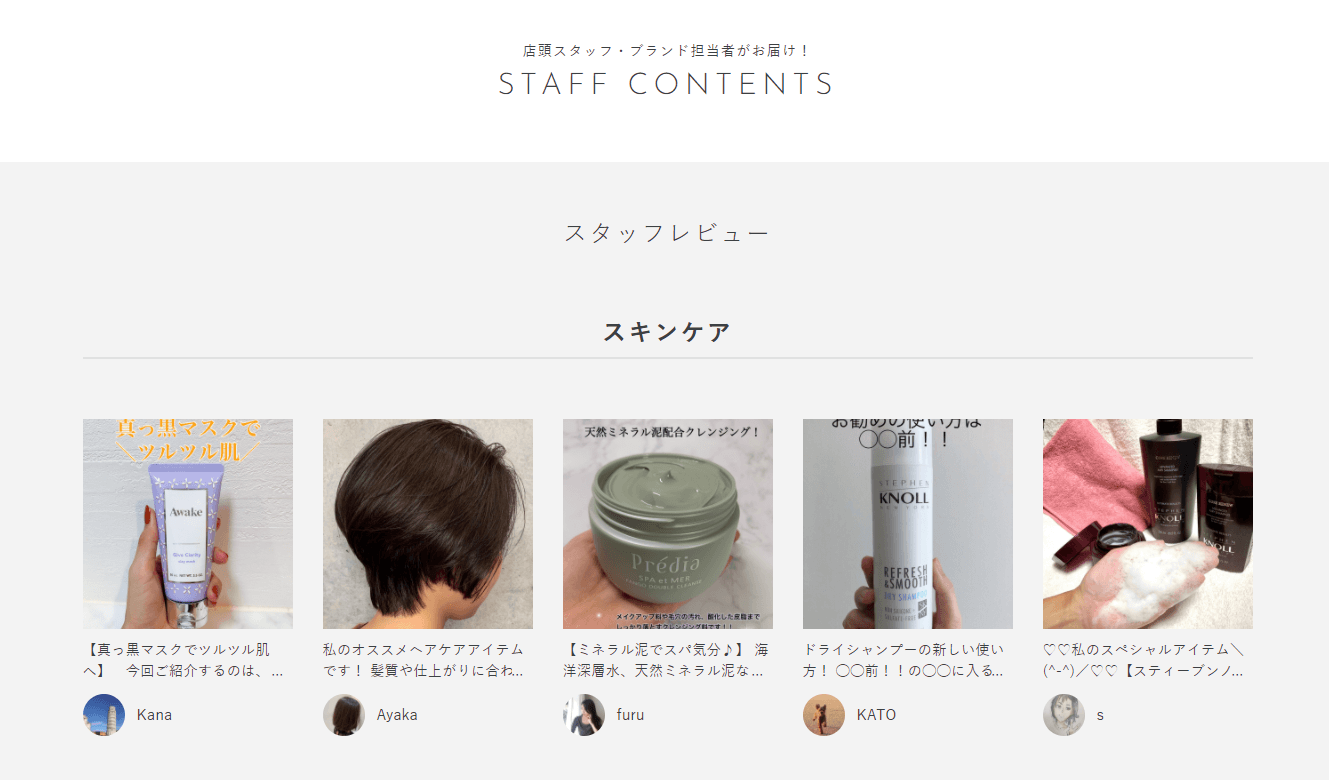

�R�X��EC�̔���g��ɂ́AInstagram��YouTube�Ȃ�SNS�����p������M���������܂���BKOSÉ�ł̓r�W���A���}�[�P�e�B���O�c�[���uvisumo�i�r�W�����j�v�����A���Ђ�SNS���e�⓮��R���e���c��EC�T�C�g��ł����p�B���i�Љ��n�E�c�[����A���C�u�z�M�ȂǁA�L�x�ȃR���e���c�Ń��[�U�[�̍w���ӗ~�����߂Ă��܂��B

�܂��A���[�U�[��SNS�ɓ��e�����ʐ^��r���[�iUGC�F���[�U�[�����R���e���c�j��EC�T�C�g��ŏЉ�邱�ƂŁA���ۂ̎g�p����A���Ȍ��R�~��`���A�M���������w�����i�ɂȂ��Ă��܂��B��ۏ��≮�uDEPACO�v�ł́A���i�Љ���łȂ��肢��C���^�r���[�L���ȂǑ��ʂȓǂݕ��R���e���c���f�ڂ��AEC�T�C�g�̑؍ݎ��ԑ�����t�@�����ɖ𗧂ĂĂ��܂��B

���C���R���e���c�ɕ\���ł��鏤�i�ɂ͌��E������܂����ASNS�����p���邱�ƂłȂ��Ȃ��ڂɗ��܂�ɂ������i�Ƀt�H�[�J�X�����Ă邱�Ƃ��\�ł��B�����āA��M�Ƃ����Ӗ������ł����[�J�[����������ȊO�̃��[�U�[���������߂��闘�p���@��g�p���Ȃǂ�`���邱�ƂɂȂ胆�[�U�[�̃��r���[�Ɠ����̌��ʂ������炷���Ƃ��\�ɂȂ�܂��B

�C���t���G���T�[�}�[�P�e�B���O�̐��i

�C���t���G���T�[�}�[�P�e�B���O�Ƃ́ASNS�ő����̃t�H�����[�����C���t���G���T�[���N�p�����}�[�P�e�B���O�{��̂��Ƃł��B

SNS�ő傫�ȉe���͂����C���t���G���T�[�����p�����}�[�P�e�B���O�́A�R�X��EC�̔F�m�g��ƐV�K�ڋq�l���Ɍ��ʓI�ł��B���Ѓu�����h�⏤�i�̐��E�ςɍ������C���t���G���T�[��I�肵�A���ۂɏ��i���g�p�E�Љ�Ă��炤���ƂŁA���A���Ȏg�p���▣�͂����[�U�[�ɓ͂����܂��B�L���X�e�B���O��Ђ����p���������I�ȃC���t���G���T�[�I����L���ł��B

���C�u�R�}�[�X�E����ڋq�̋���

�����C�u�R�}�[�X�⓮��R���e���c�����p���邱�ƂŁA���[�U�[�̓��A���^�C���ŏ��i�̐F����e�N�X�`���[���m�F���A�C�ɂȂ�_�ڎ��₷�邱�Ƃ��ł��܂��B���C�u�z�M���ɂ��̂܂��i���w���ł���d�g�݂����邱�ƂŁA�w���s���̃X���[�Y���ƃR���o�[�W�������A�b�v�����҂ł��܂��B

�M���������߂郆�[�U�[���r���[�̊��p

EC�T�C�g�ł́A���[�U�[�����ۂɏ��i����Ɏ��Ȃ����Ƃ���u�{���Ɏ����ɍ������s���v�Ƃ���������������܂��B���̂��߁A���[�U�[���r���[�i���R�~�j���[�������邱�Ƃ́A�R�X��EC�̐M���������w�����A�b�v�ɒ������܂��B

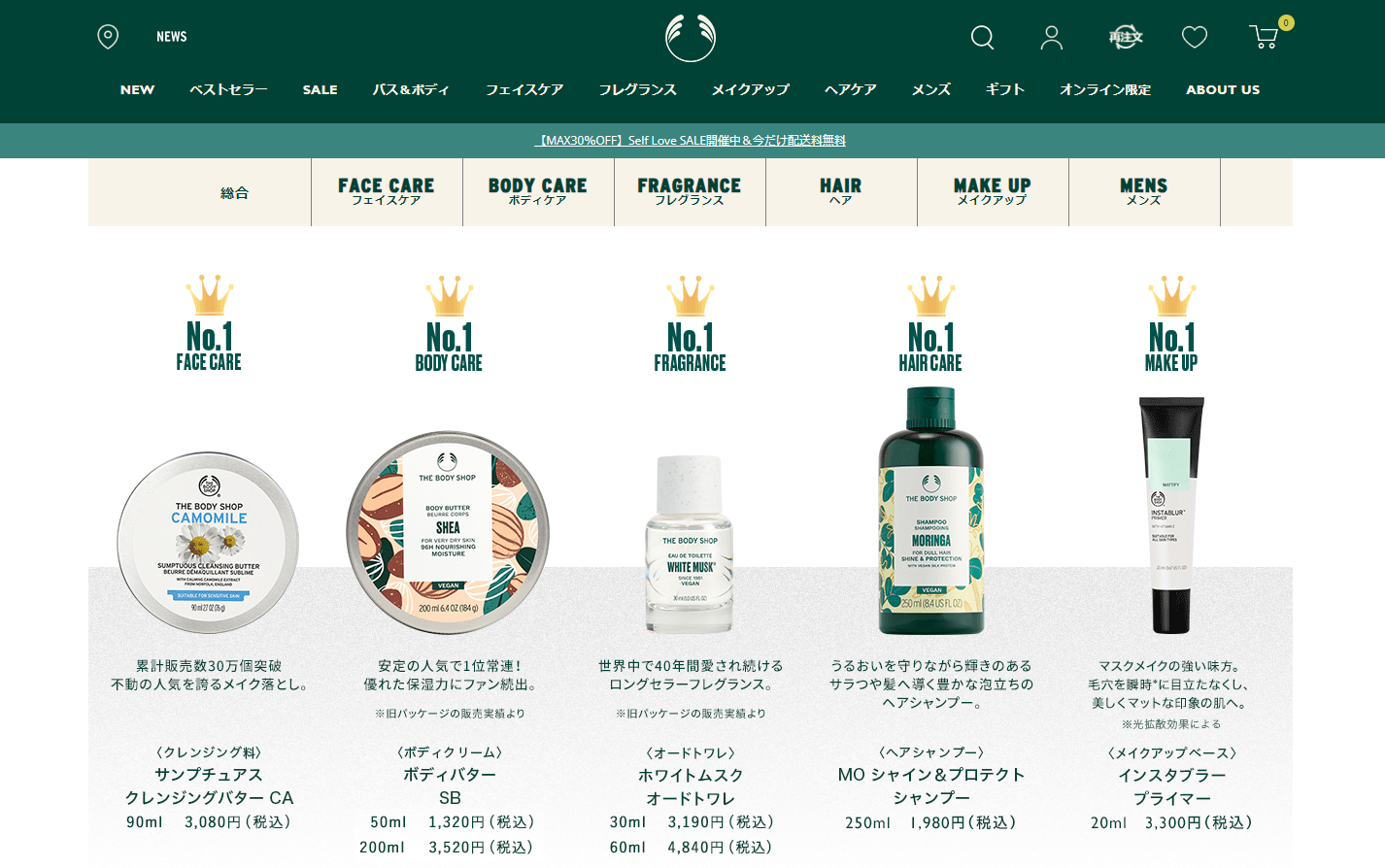

�uTHE BODY SHOP�v�̌����I�����C���V���b�v�ł́A���r���[�œK���c�[��ReviCo���������ƂŁA���r���[�̓��e���������O�Ɣ�r����11.83�{�A5�i�K�]���́��͕��ϖ�4.3����4.6�Ɍ��������Ƃ������ʂ��o�Ă��܂��B

�������ē������[�U�[���r���[�̊��p�@��EC�T�C�g��̃R���e���c�ɂƂǂ܂�܂���B�Ⴆ�AEC�T�C�g��ł̍w���̌��Ɋւ��郌�r���[�ł���T�C�g�̃T�[�r�X�i���̌����ɁA���ۂɏ��i���g�p�������̊��z�Ȃǂ̃��r���[�ł���Ώ��i�J���Ɋ��p���邱�Ƃ��ł��܂��B

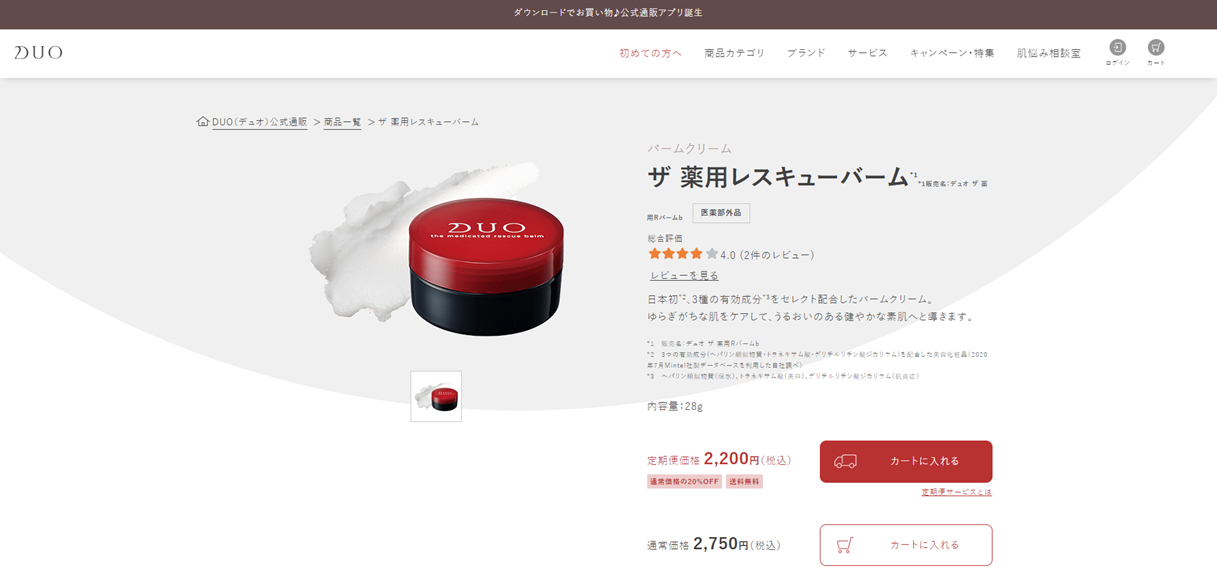

���s�[�^�[�𑝂₷����w���E����T�[�r�X

�R�X����X�L���P�A���i�͏��Օi�̂��߁A���s�[�g�w���𑣐i���邱�Ƃ��������̃J�M�ł��B����w���T�[�r�X�̓�����A�������̊����E�N�[�|���z�z�A�w���ɉ��������T�ȂǁA�p�����p�̃����b�g��p�ӂ��܂��傤�B �Ⴆ�uDUO�v�����ʔ̃T�C�g�ł́A����ւɂ����ʉ��i�̔������{���A���[�U�[�̈͂����݂ƃ��s�[�g������ɂȂ��Ă��܂��B�V�K�ڋq�l���R�X�g�������R�X��EC�ɂ����āA���s�[�^�[�{��̋����͕K�{�ł��B

EC�T�C�g��ł̒���w���̓W�J

���ϕi�E�R�X���͏��Օi�̂��߁A���[�U�[�͒���I�ɏ��i���w������K�v������܂��B�����������[�U�[�̏��K���ɑΉ����ׂ��AEC�T�C�g��Œ���w���̃T�[�r�X��W�J���鎖�Ǝ҂������Ă��܂��B

����w���́u���i�̔����Y���h����v�Ƃ������[�U�[�ɂƂ��Ẵ����b�g�͂������̂��ƁA���v�̌��ʂ�����������Ɨ��Ă���D�ǃ��[�U�[���m�ۂł���Ƃ����_�ŁAEC���Ǝ҂ɂƂ��Ă������b�g������܂��B

���������D�ǃ��[�U�[�ɓ������i�����I�ɍw�����Ă��炤�����ł͂Ȃ��A�F�X�ȏ��i���w�����Ă��炦�郊�s�[�^�[�ɂȂ��Ă��炤���߂ɗl�X�ȃ����b�g����Ă��鉻�ϕi�E�R�X��EC�T�C�g����������܂��B��̓I�ɂ͏���w�����̊�����A���̒P�i���i�̓����w���l�����A����w�����[�U�[�݂̂ւ̃N�[�|���z�z�A���d�˂邱�Ƃɂ��C���Z���e�B�u�Ȃǂ������ɊY�����܂��B

�V�K�ڋq�̊l���ɗv�����p�͊����ڋq��5�{������ƌ����Ă��܂��B����w�������p���邱�Ƃł��̃R�X�g��}�����s�[�^�[�𑝂₷���Ƃň���I�Ȕ�����グ�邱�ƂɌq�����Ă��܂��B

�v���~�A�A���`�G�C�W���O������Ђ��W�J���Ă��鉻�ϕi�u�����h�uDUO�v�̌����ʔ̃T�C�g�ł́A���i����ʉ��i�Ŕ̔��������ւ�W�J���Ă��܂��B

ecbeing�ō\�z�������ϕi�E�R�X��EC�T�C�g�̐�������

ecbeing�ɂ�1,600����EC�T�C�g�\�z����������A���ϕi�E�R�X���������T�C�g�̍\�z�������o�����Ă��܂��B����͂��̒��ł����ɊF����ɂ��Љ�����A���ϕi�E�R�X��EC�T�C�g�̐��������3�s�b�N�A�b�v���܂����B

������ЃR�[�Z�[

2019�N11���ɃR�[�Z�[�ۗ̕L����u�����h���W�@�\���[���������I�����C���T�C�g�uMaison KOSÉ�v�𗧂��グ�A12���ɂ͓����̃R���Z�v�g�X�g�A���I�[�v�����܂����B�u���C�N�A�b�v�V�~�����[�^�[�v�̒���X�܂̔̔��X�^�b�t�̃I���j�`���l�����𐄐i����A�v���P�[�V�����T�[�r�X�uSTAFF START�i�X�^�b�t�X�^�[�g�j�v�̎����ȂǗl�X�Ȏ{����s���Ă��܂��B

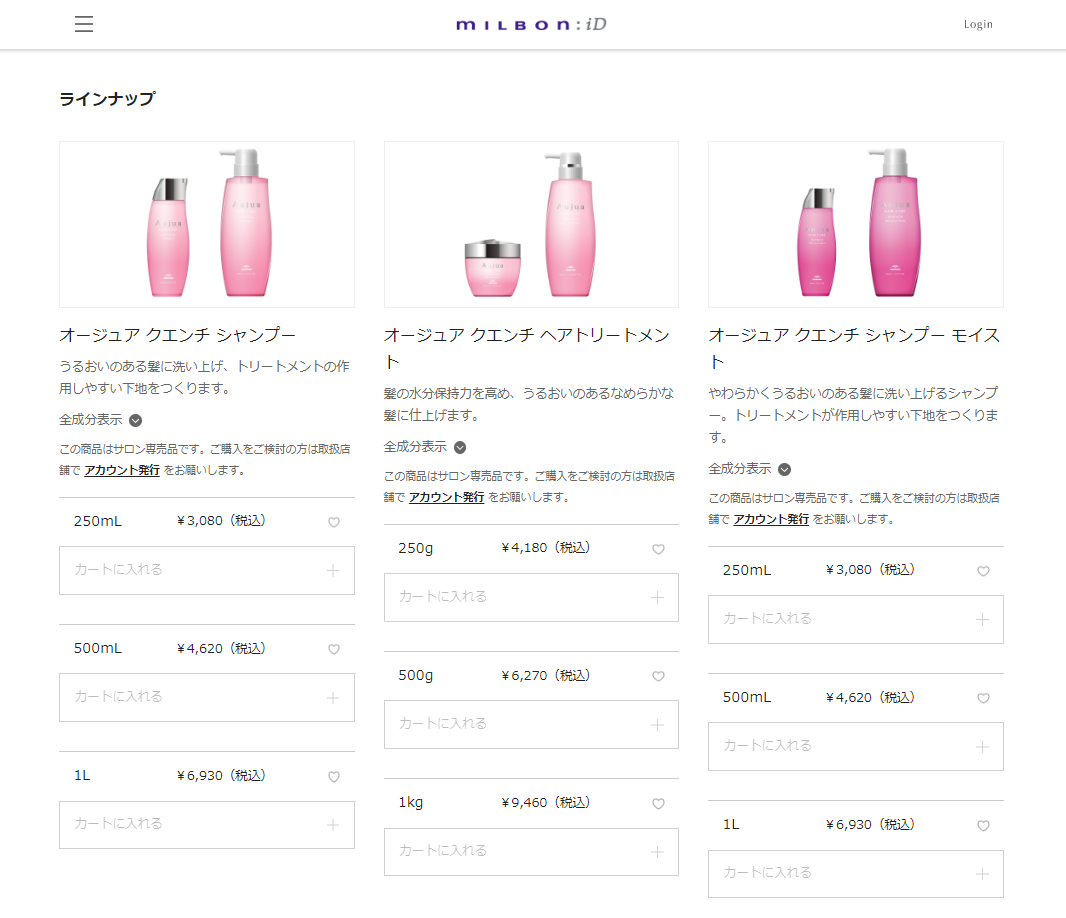

������Ѓ~���{��

���e�������w�A���ϕi�œ��{�ő��̊�����Ѓ~���{���B

BtoBtoC������EC�T�C�g���\�z���A�T�����l�ɂ����Ɣ��オ�v�コ��A�ڋq�����i�ʂ��Ă���T��������w�����Ă���悤�ȏA���������痠���̐������f���͊����̏�����ς��Ȃ��`�ō�邱�Ƃ��ӎ����ꂽ�r�W�l�X���f���ɂȂ��Ă��܂��B

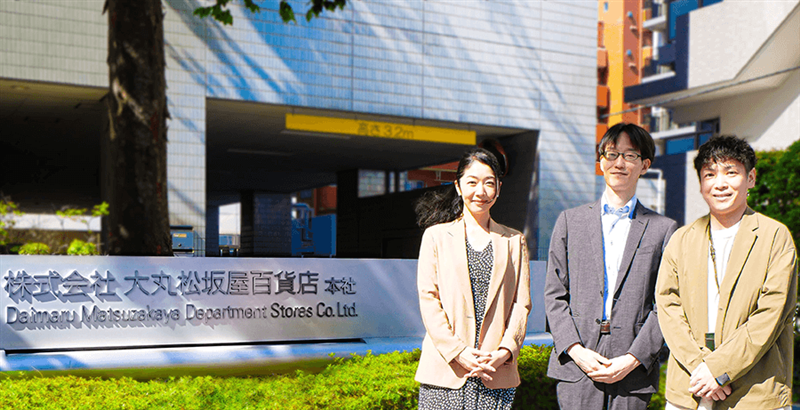

������ЎБ�ۏ��≮�S�ݓX

��ۏ��≮�S�ݓX�ł̓��A����EC�A�I�E���h���f�B�A�@�\��g�ݍ��킹�����f�B�A�R�}�[�X�T�C�g�uDEPACO�v���A2022�N3���Ƀ��j���[�A���I�[�v�����܂����B

DEPACO�ł͏��i�̖��͂M���ăt�@����n�o����R���e���c�����ł͂Ȃ��A���e�����̃��\�[�X�����p�����I�����C���ڋq��A���Бq�ɂ����p���ăI�[�_�[�����莟��X�s�[�f�B�[�ȏo�ׂ����������Ă��܂��B

�}���z�������

�畆�ȗ̈�̈�×p���i�𒆐S�Ɏ�舵�������ЁA�}���z������Ђł́AEC�T�C�g�ƃu�����h�T�C�g�����܂����B

�q������j�L�r�ŔY�ޕ��ɃX�L���P�A�̂��𗧂�����͂���R���e���c�̓W�J�A���抈�p�c�[��visumo�̊��p�Ȃǂɂ��A����܂Őړ_�̂Ȃ������l�X�ȑw�̕��Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����݂����Ă��܂��B

�܂Ƃ�

����܂ʼn��ϕi�E�R�X��EC�́A���i�̓�������X�܂̗����Ȃǂ��琬��������I�ł������A�ߔN�̓}�[�P�e�B���O�{��̋�����[�U�[���r���[�̊��p�A����w���T�[�r�X�̓����Ȃǂɂ��A�����̎��Ǝ҂�EC�ł̔���g��ɐ������Ă��܂��B������ƊE�S�̂�EC���p�ɂ��DX�i�f�W�^���g�����X�t�H�[���[�V�����j���������A�I�����C���ł̑̌����l��ڋq�����x�̌��オ�܂��܂����߂���ł��傤�B

���ϕi�E�R�X��EC�𐬌������邽�߂ɂ́A�I�m�ȃ}�[�P�e�B���O�{��̎��{�A�M�����̃A�s�[���A�����ă��s�[�^�[�̈琬���������܂���B�V�K��EC�T�C�g���\�z����������A�����T�C�g�̃��j���[�A������������Ă�����́A����Љ�������헪���Q�l�ɁA���ЂȂ�ł͂̋��݂���������EC�{����v�悵�Ă݂Ă͂������ł��傤���B

�����炩�炨�C�y�ɂǂ���